En continuité avec l’enquête menée par l’ADANA en 2023, une enquête frelon 2024 a été menée auprès des apiculteurs, visant à dresser un bilan de la situation en Nouvelle Aquitaine.

Ce questionnaire a été élaboré par 20 organisations, syndicats et associations apicoles de la région, représentatives des départements, en collaboration avec les associations régionales FARNA et ADANA, ainsi qu’avec le soutien de l’INRAE. L’objectif est de suivre l’évolution de la situation et de recueillir des retours sur l’impact du frelon asiatique et les méthodes de lutte mises en oeuvre en 2024

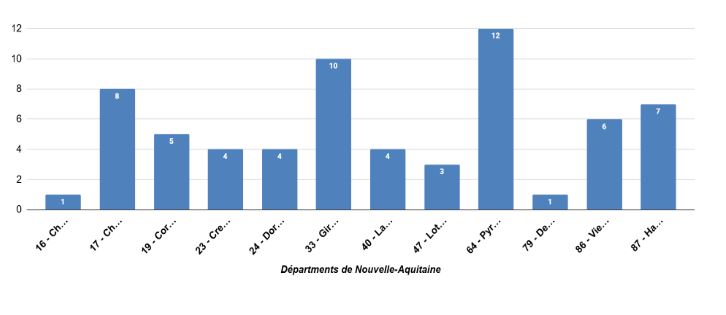

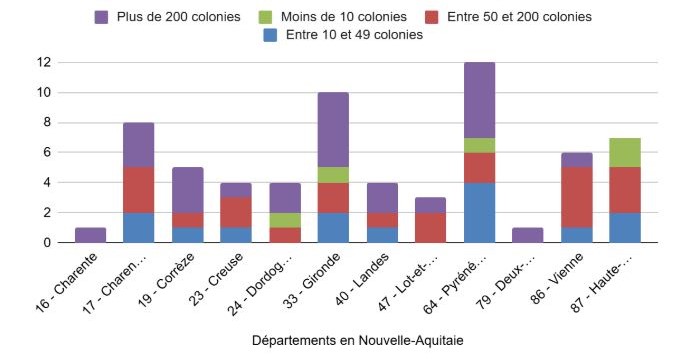

Au total, 1 417 apiculteurs de tous les départements de la Nouvelle Aquitaine ont répondu à l’enquête. L’ADANA vous propose ici une synthèse ciblée des réponses de ses adhérent.es, soit 65 des participant.es à l’enquête globale.

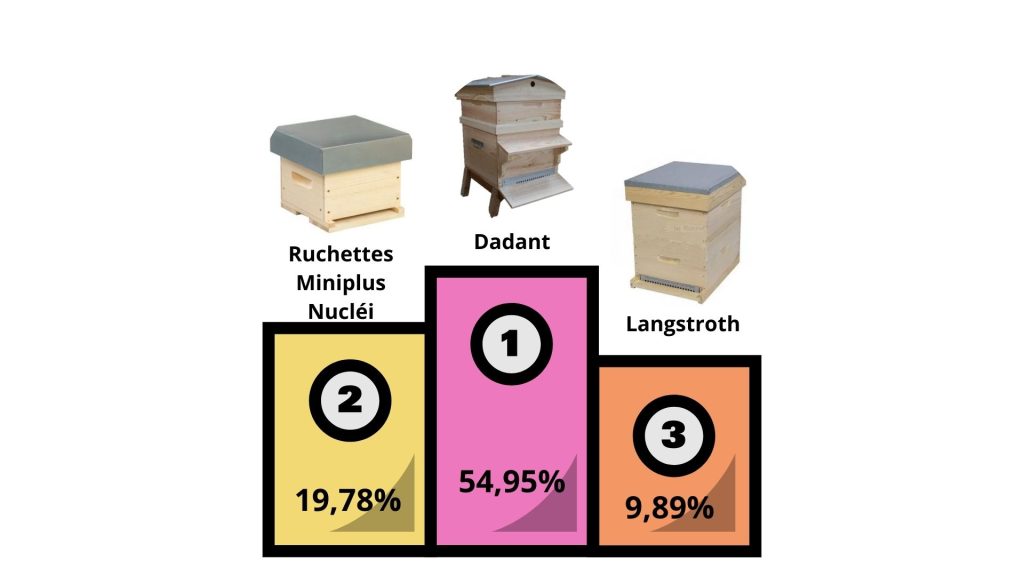

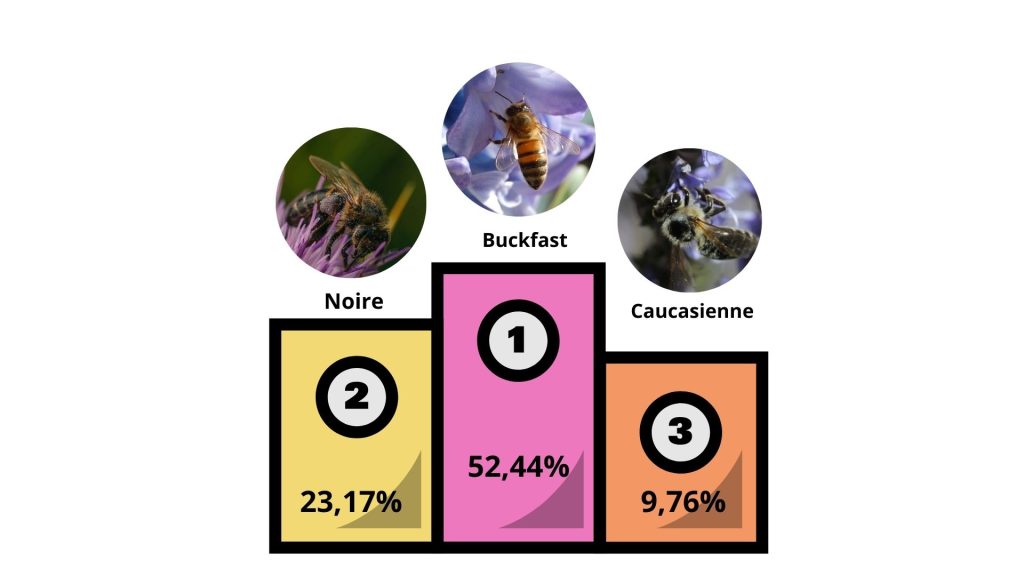

En 2024, parmi ces 65 apiculteur.ices, 70,7% possèdent plus de 50 colonies, 29,3% entre 50 et 10 colonies et 7,7% en possèdent moins de 10. Parmi les répondants, les ruches Dadant et la génétique Buckfast sont les plus couramment utilisées.

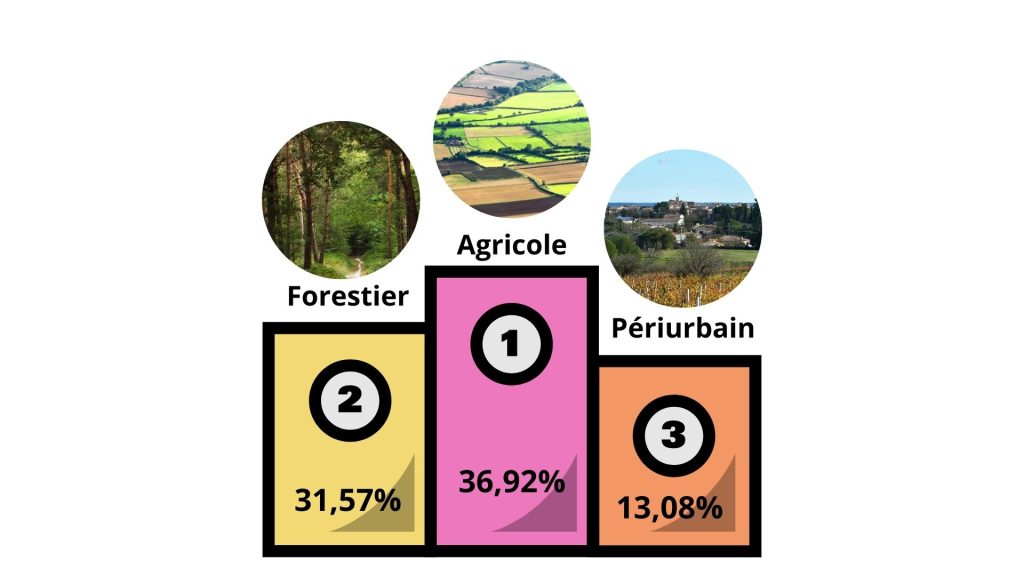

La majorité des ruchers sont installés dans des environnements agricoles (36,92%) ou forestiers (31,57%) . Les zones périurbaines représentent quant à elles 13,08% des installations.

Le nombre et l’accessibilité des nids de frelon varient en fonction des différents milieux, ce qui influence directement la pression exercée sur les colonies.

2. La pression du frelon

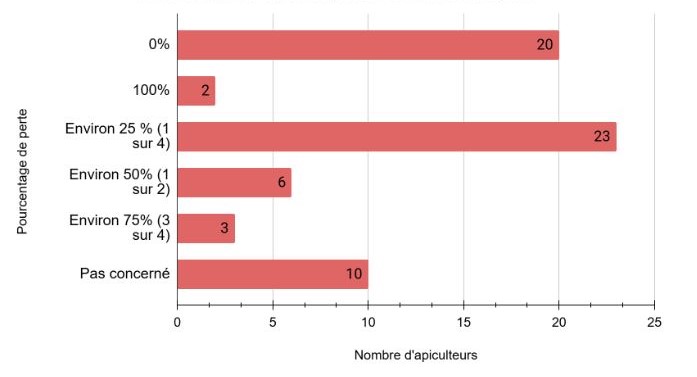

Le pourcentage de colonies perdues varie considérablement au sein des cheptels, 23 apiculteurs rapportent une perte de 25% de leurs colonies, ce qui représente un quart de leur cheptel. Toutefois, il est important de noter que ce pourcentage n’a pas la même signification selon la taille du cheptel. Par exemple, pour un petit cheptel, une perte de 25% correspond à quelques colonies, tandis que pour un grand cheptel plus grand, cela peut représenter un nombre beaucoup plus important.

Par conséquent, ces résultats doivent être interprétés avec prudence en tenant compte de la différence entre cheptels.

En moyenne, les frelons asiatiques sont à l’origine de la perte de 8,46 colonies par apiculteurs

En 2024, 81,5% des apiculteurs ont signalé des pertes hivernales au sein de leurs colonies. Ces pertes ne sont pas exclusivement causées par le frelon asiatique (Vespa velutina), mais également à d’autres facteurs majeurs, tels que l’infestation par Varroa destructor et des problèmes liés à l’hivernage des colonies. Cependant, le frelon reste la cause la plus suspectée.

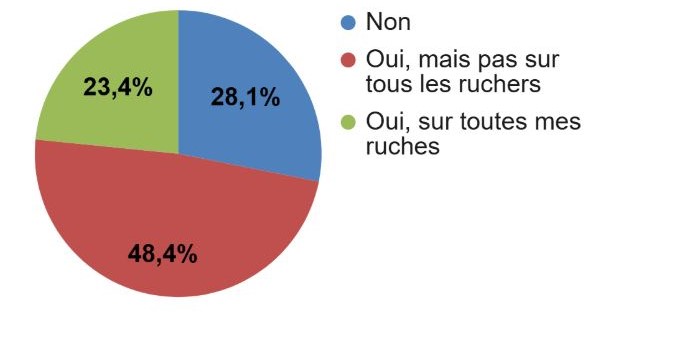

71,9% des apiculteurs ont signalé avoir ressenti une pression exercée par Vespa velutina. Toutefois, cette pression varie en intensité et ne se traduit pas systématiquement par des pertes massives, en partie grâce à des mesures de lutte mises en place qui ont permis de réduire le nombre de frelons asiatiques en 2024.

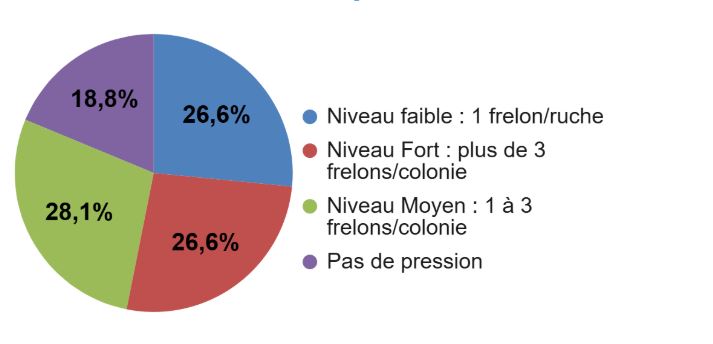

Les réponses sur le niveau de pression du frelon asiatique se répartissent de manière assez équilibrée : environ un quart des apiculteurs rapportent une pression faible, moyenne et très forte. Les apiculteurs qui n’ont constaté aucune pression restent moins nombreux.

3. Le préjudice Financier

Le préjudice financier total des apiculteurs ayant participé à l’enquête est estimé à 164 000€, une estimation qui s’inscrit dans les 524 000€ rapportés par les syndicats et associations apicoles de Nouvelle-Aquitaine, selon les résultats de l’enquête sur l’impact du frelon asiatique sur les ruchers en 2024. Cependant, ces chiffres doivent être interprétés avec prudence, car l’impact économique du frelon est difficile à mesurer, car il se répercute dans diverses dépenses, telles que l’investissement en protection du rucher, les frais de transhumance, le renouvellement du cheptel, le nourrissement des colonies, ainsi que le temps de travail supplémentaire nécessaire pour gérer les conséquences des attaques.

Le réseau ADA-ITSAP travaille actuellement sur la quantification précise des impacts technico-économiques du frelon sur les exploitations apicoles, dans l’objectif de chiffrer et rendre plus visible le préjudice occasionné par le ravageur.

4. La protection face au frelon asiatique

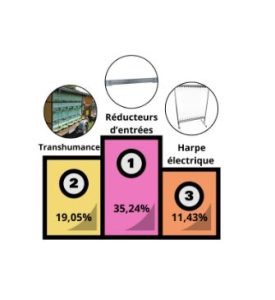

Logiquement, les réducteurs d’entrée sont le principal moyen de défense, représentant 35,24% des choix , la transhumance arrive en deuxième position, adoptée dans 19,5% des cas, suivie de l’utilisation de harpes électriques, choisie par 11,43% des apiculteurs. Il est important de noter que certains apiculteurs combinent plusieurs dispositifs de défense.

Il est également intéressant de souligner que 23% des apiculteurs n’ont utilisé aucun dispositif de protection. Pour 54% d’entre eux, cette décision s’explique par une pression nulle cette année

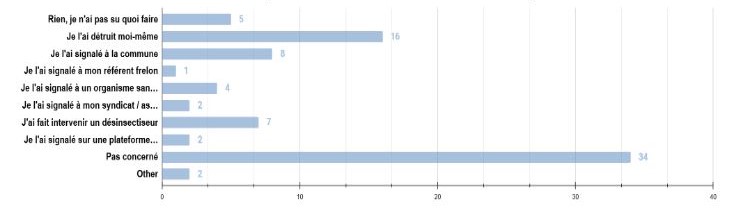

Pour la destruction de nid de frelon, les résultats révèlent une grande variété dans les méthodes utilisées. Le coût moyen de la destruction d’un nid de frelon asiatique est estimé à environ 131 €.

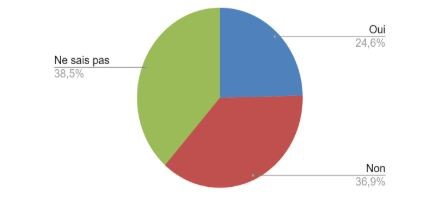

Par ailleurs, 24.6% des répondants confirme que leur commune ou communauté de communes a effectivement lancé un dispositif pour lutter contre le frelon asiatique.

Dans 38,5% des cas, les apiculteurs ne disposent pas d’informations claires sur les mesures prises par leurs collectivités locales face à ce problème

36.9% des répondants affirme qu’aucun dispositif spécial n’a été lancé dans leur commune ou communauté.

En conséquence, 16 apiculteurs ont choisi de détruire les nids par leurs propres moyens. Parmi eux, 31% ont agi de manière autonome faute d’information de la part de leurs communes sur les dispositifs ou mesures d’accompagnements disponibles. Il est à noter que la destruction de nids est dangereuse, pour la santé individuelle ainsi que pour l’environnement. Voir les bonnes pratiques de destruction des nids.

5. Le piégeage du frelon asiatique

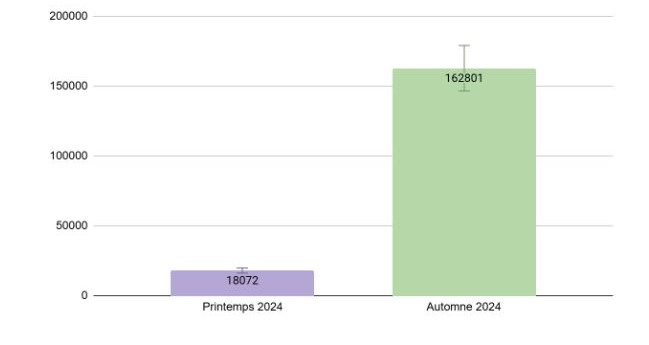

Les résultats du piégeage des frelons asiatiques en 2024 révèlent une répartition marquée des captures selon les saisons, avec un total de 180 873 frelons capturés par les adhérent.es sur l’ensemble de l’année. Les captures se répartissent comme suit : 18 072 frelons au printemps (soit 9,99 %) et 162 801 frelons en automne (soit 90,01 %). Cette différence significative s’explique par le fait qu’au printemps le piégeage cible les fondatrices, tandis qu’en automne, ce sont les ouvrières, beaucoup plus nombreuses, qui sont concernées.

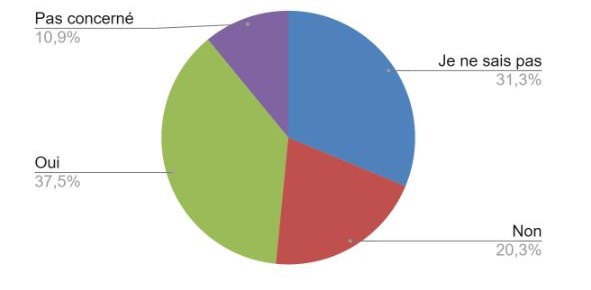

Un nombre important des enqêté.es considèrent que le piégeage de printemps (37,5 %) est efficace. Il est possible qu’une faible pression des frelons en automne 2024 par rapport à 2023 soit perçue comme un « succès » du piégeage printanier, cependant, il existe peu de références pour attribuer clairement une relation de cause-effet. Le printemps pluvieux vécu en 2024 a possiblement été défavorable à l’implantation des fondatrices et serait contribuable à cet effet.

Il reste également une proportion importante des apiculteurs (36,51 % au printemps et 41,25% en automne) qui ne savent pas évaluer l’efficacité de leur piégeage, faute de références fiables, mais peut aussi être dû à une pratique du piégeage sans suivi régulier des pièges. Il est à noter qu’un suivi des pièges posés dont on est responsable est primordial : il permet de les déplacer ou retirer lorsqu’on constate une trop forte proportion d’insectes non-cible et/ou une faible efficacité.

Cette enquête sera renouvellée en 2025

Vous avez une question ?

Lucille Johanet et Valeria Charlier

lucille.johanet@adana-asso.fr – 06 82 51 22 18

valeria.charlier@adana-asso.fr – 06 64 96 99 32